ここでは、FreeBSDを日本語デスクトップOSとして使用する場合のインストール方法について、書きます。

- インストール前に

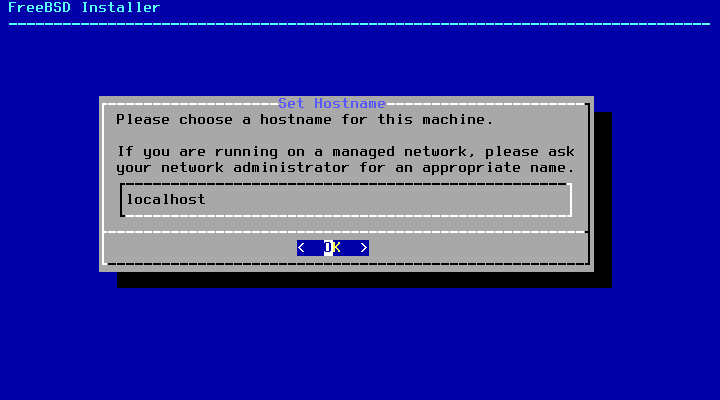

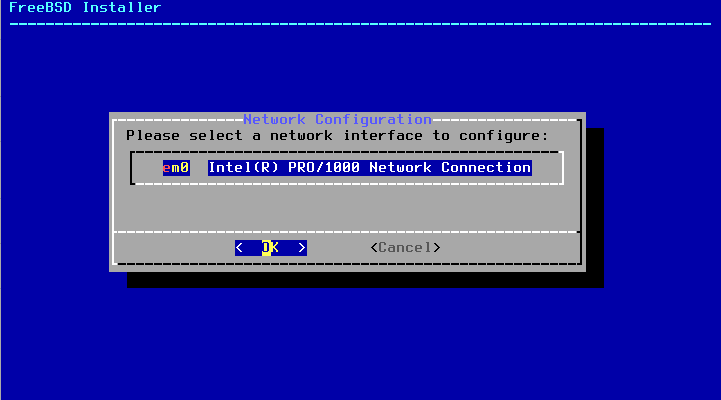

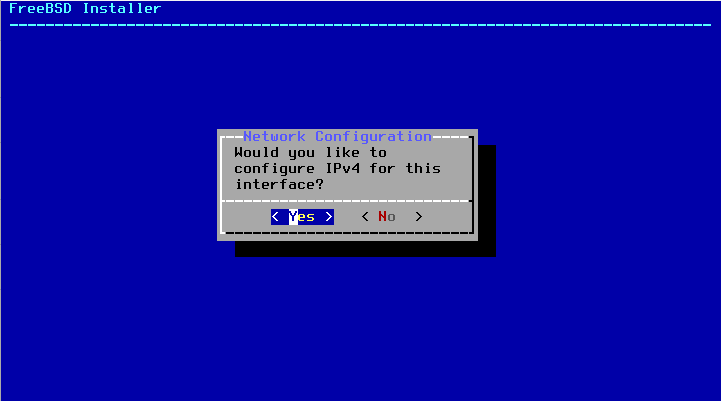

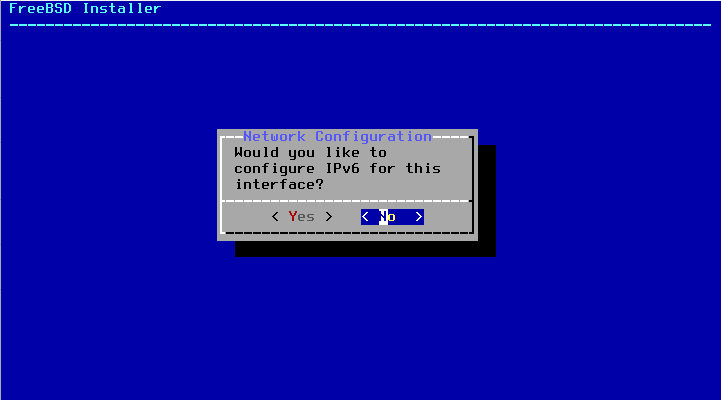

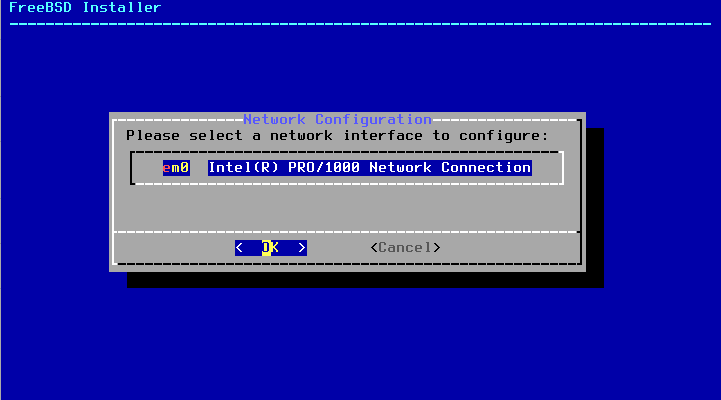

- ネットワーク関連の情報

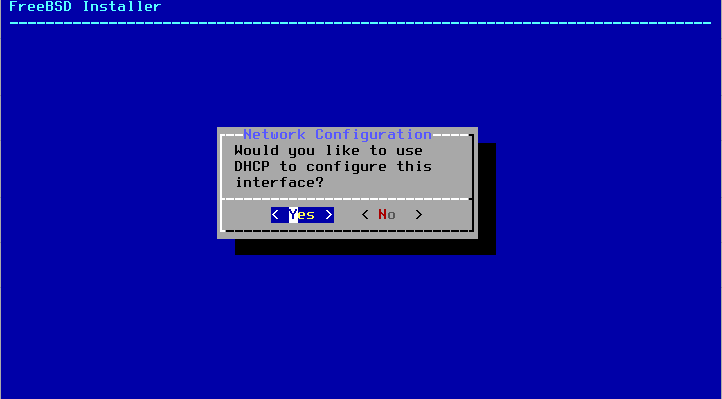

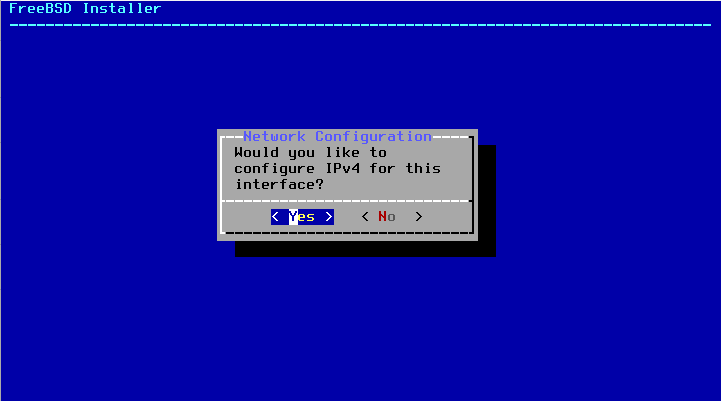

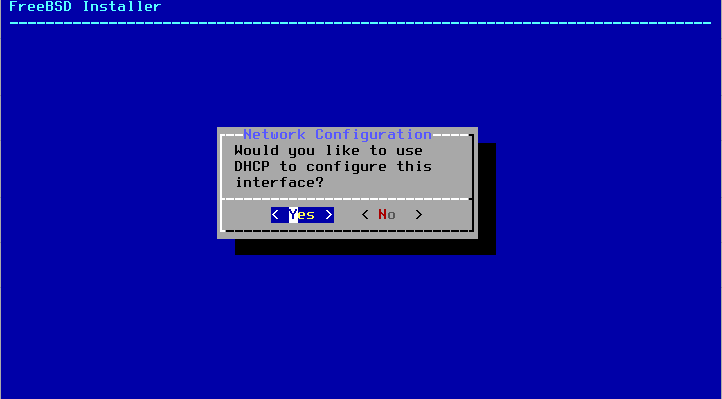

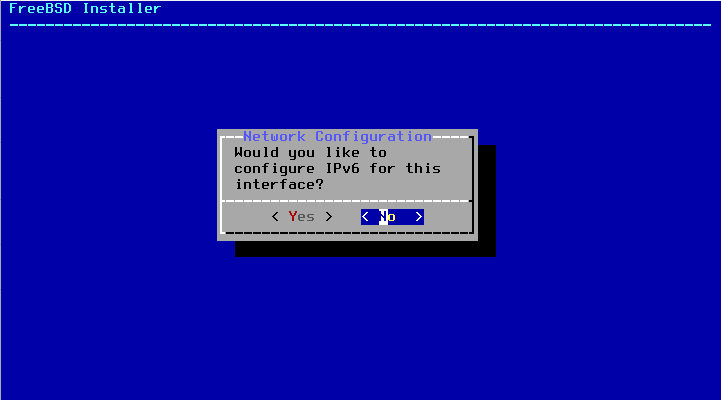

- まずは、DHCPを使うかどうか(IPアドレスを自動取得とするかどうか)。

-

DHCPを使わない場合、以下の情報を用意します。

- IPアドレス

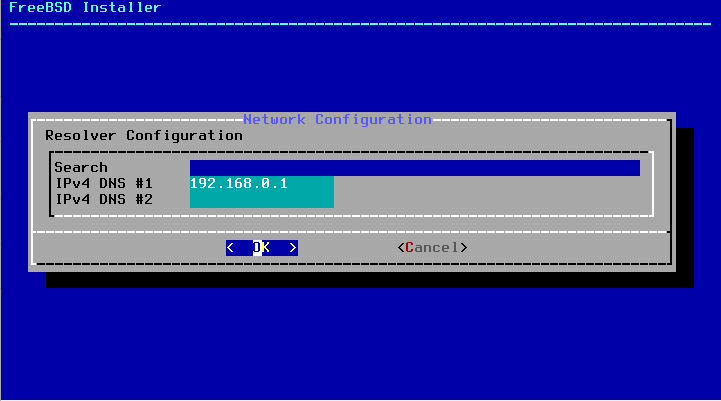

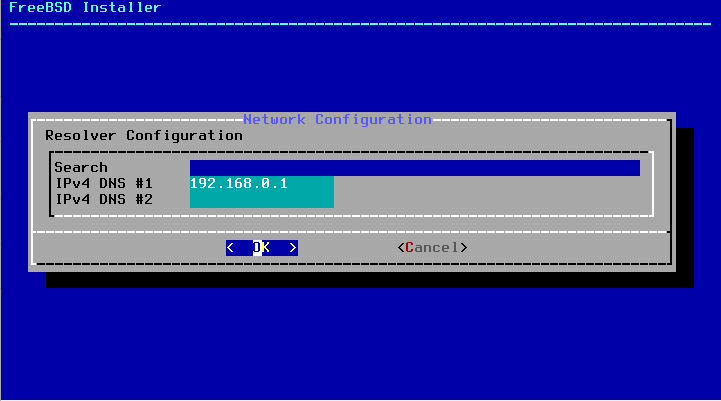

- DNSサーバーのアドレス

- サブネットマスク

- 自分のユーザー設定情報

- ログインID

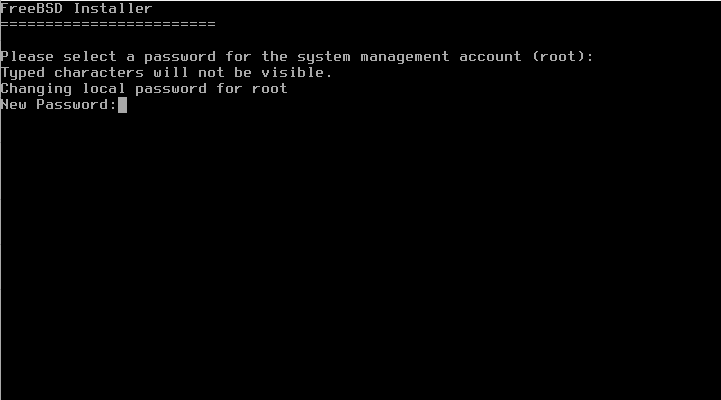

- パスワード

- フルネーム

- ディスク容量

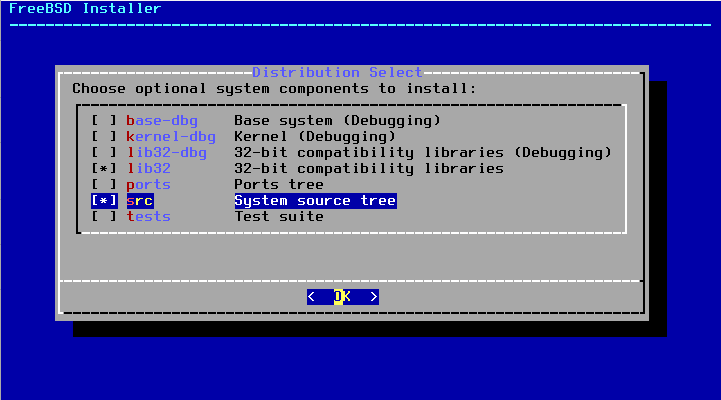

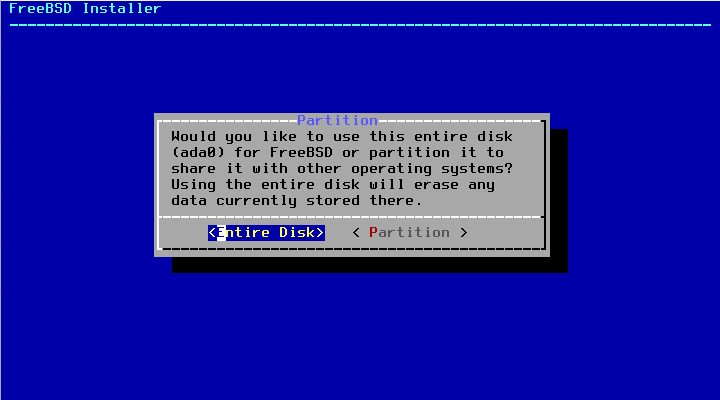

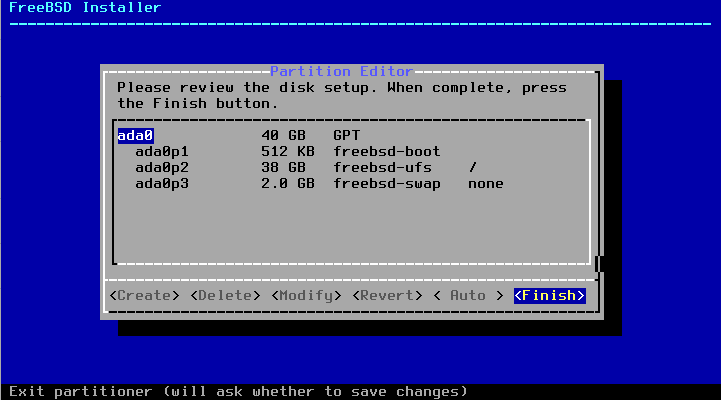

今時、100GB以下の容量のHDDはまずないと思うので、HDDを丸々割り当てれば容量の問題でインストールできないということはないと思います。HDDの一部に確保した領域にインストールした場合「50GB+自分で使用する容量」でしょうか。portsでもpackageでもいけるように考えた方が無難だと思いますが、GNOMEとかKDEとかのビルドには結構な領域が必要で、こんな感じになります。 - インストールの手順

ハードウェア依存の情報

(Dell X300(古い!)にインストールする場合)

起動オプションを選択するところで、「3. Escape to loader prompt」を選んでをキーインする必要があります。OK set hint.agp.1.disabled=1[ENTER]

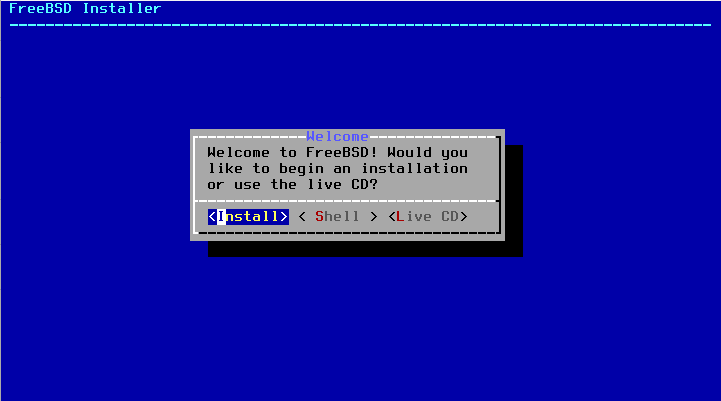

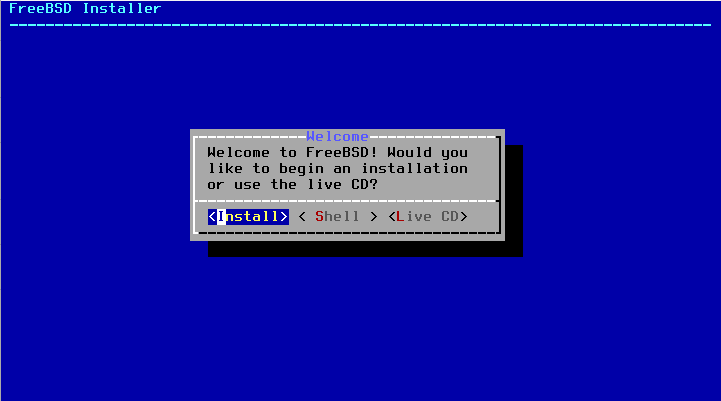

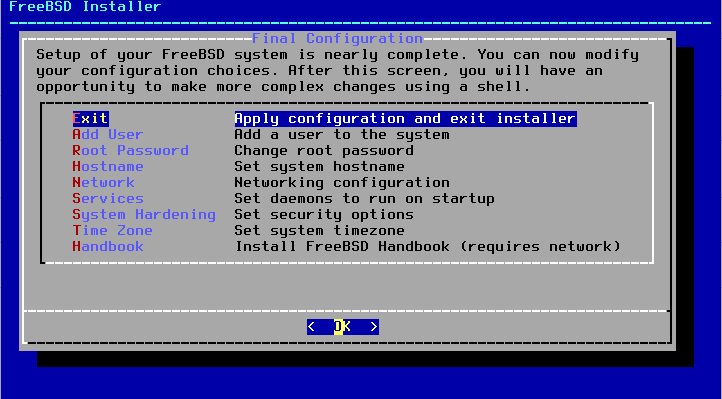

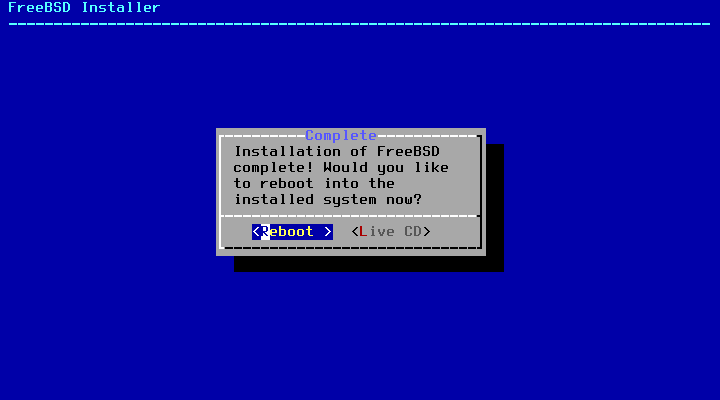

OK boot[ENTER]- 「<Install>(FreeBSDをインストール)/<Shell>(Shellを起動)/<Live CD>(CDからFreeBSDを起動)」を選択する画面が開くので、<Install>を選択します。

amd64版の画面

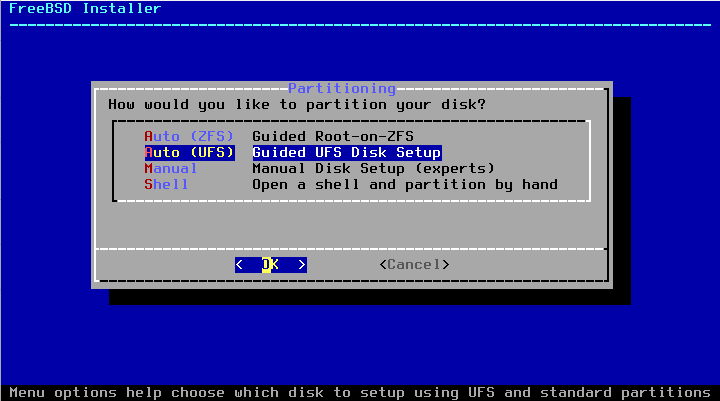

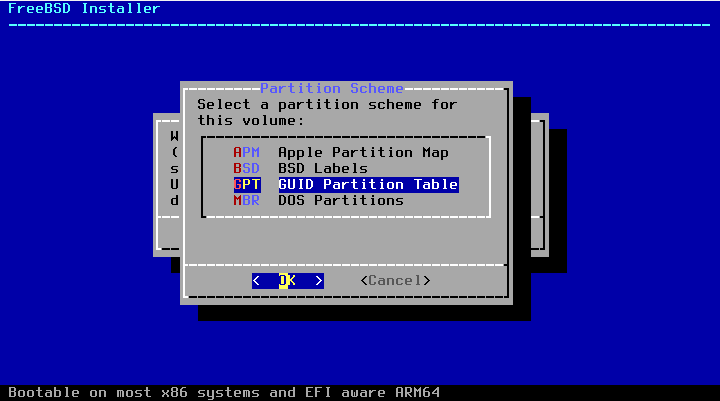

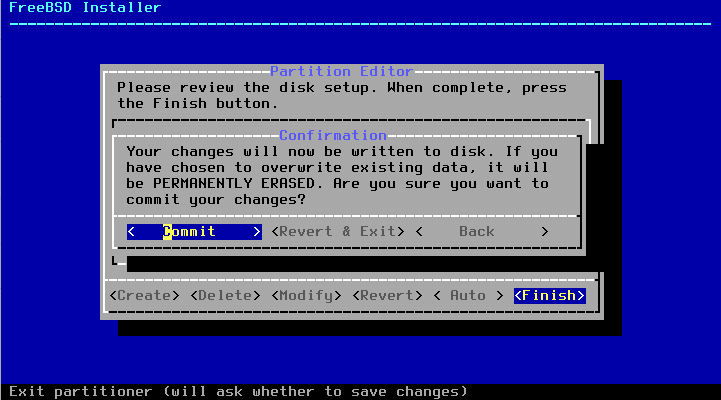

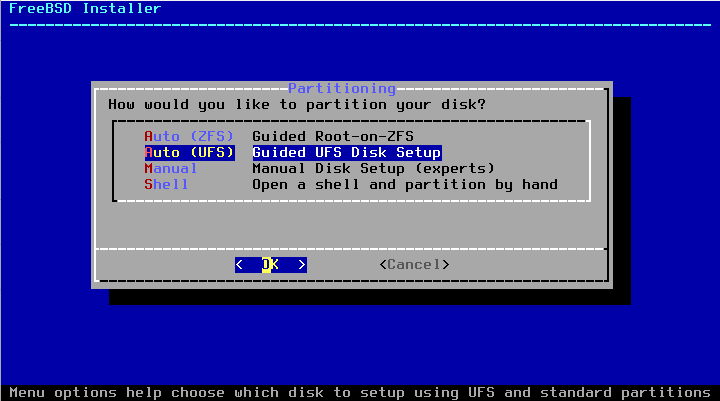

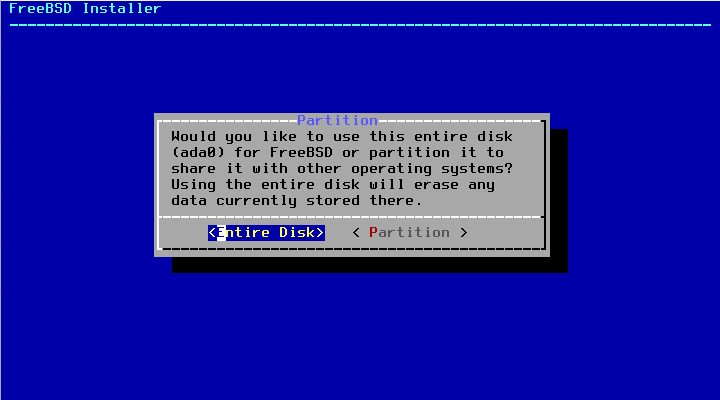

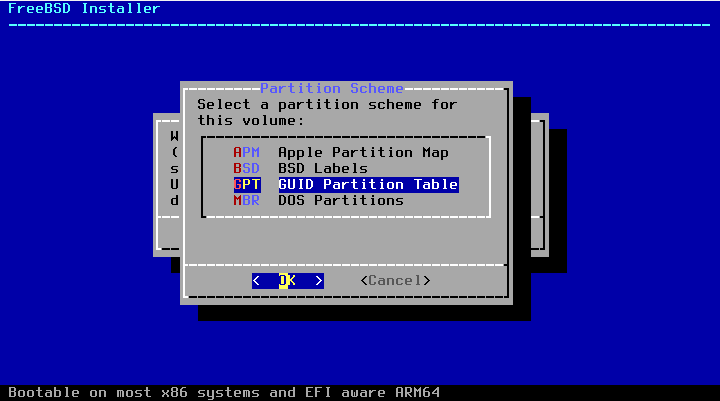

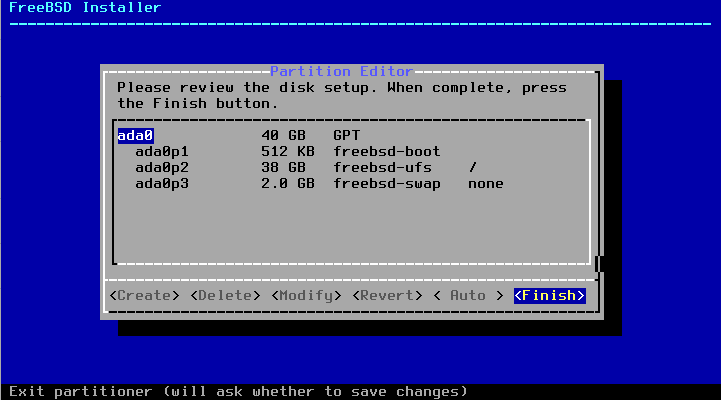

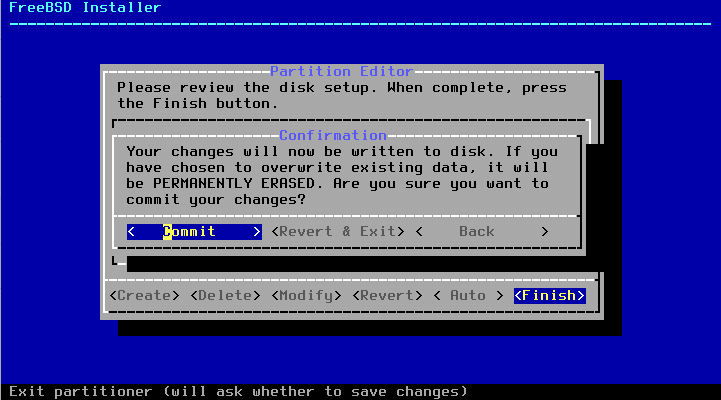

<Auto(UFS)>/<Manual>/<Shell>/<Auto(ZFS)>の四つの選択肢が表示されます。好きなメニューを選択して作業を進めてください。普通は、<Auto(UFS)>だろうと思います。

<Shell>は、上級者向けなので、これを読む人はまず選択しないと思います。私もこれは使えないし、使ったことがありません。

ZFSを使いたければ<Auto(ZFS)>を使うのでしょう。実は私はこれも使ったことがありません。

私は、ブートマネージャーで確保した領域にインストールすることがあって、その時は<Manual>です。

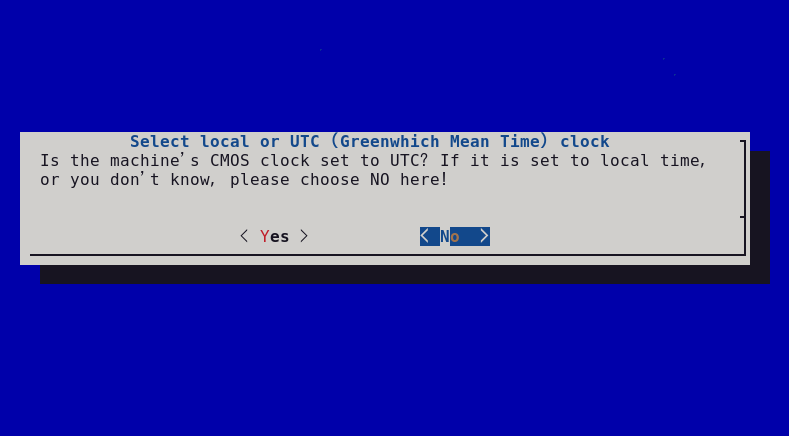

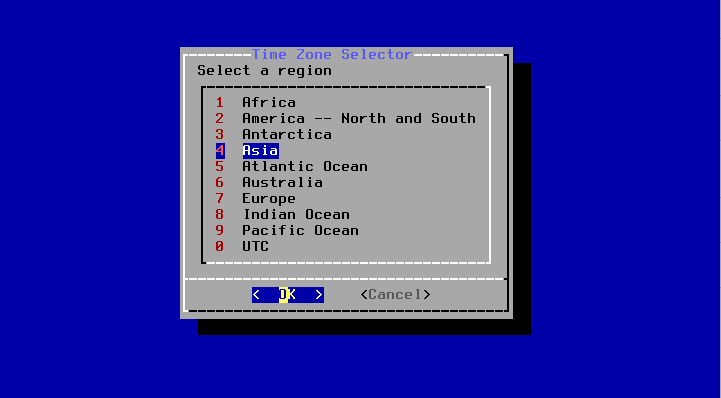

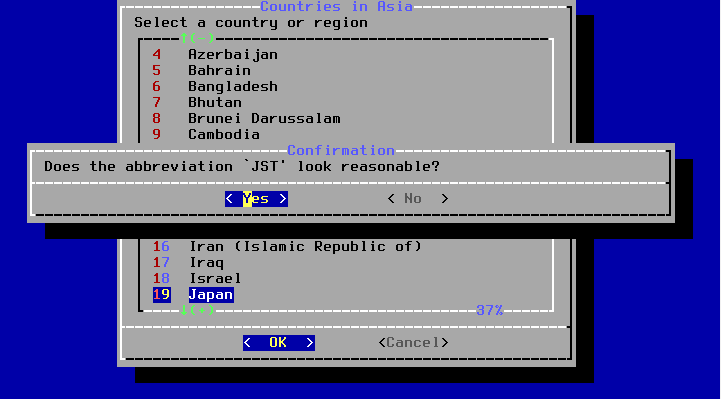

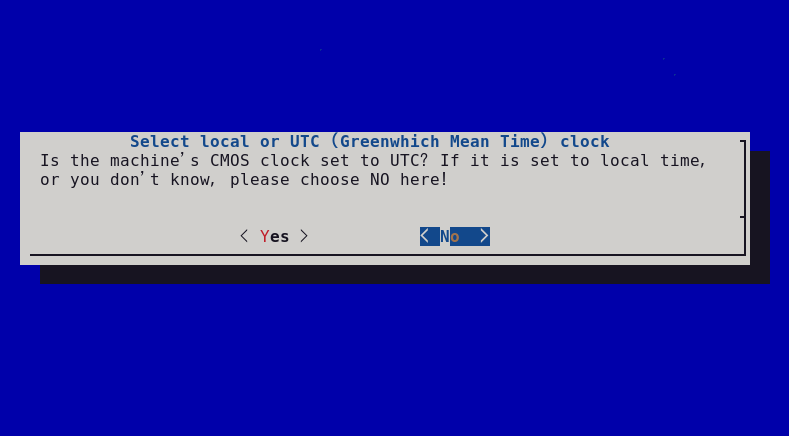

「PCの時計の時刻はUTCか」と聞かれるので、<No>を押します(デスクトップOSとして使用する場合は、大抵こうでしょうし、ここを「Yes」にすると、後で結構困ります)。

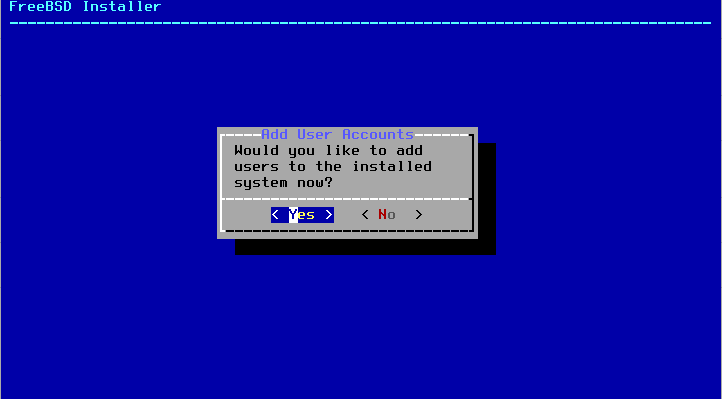

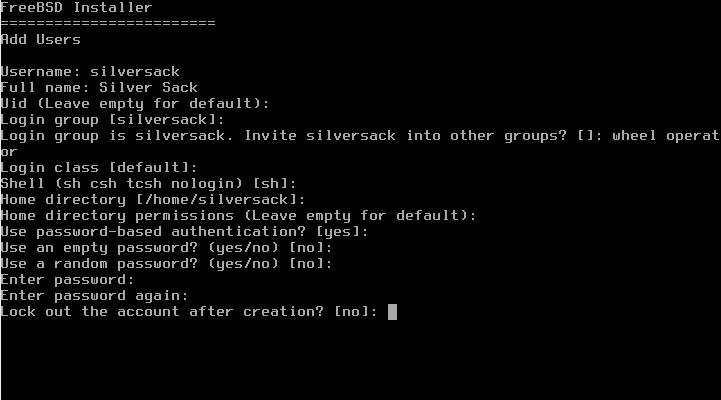

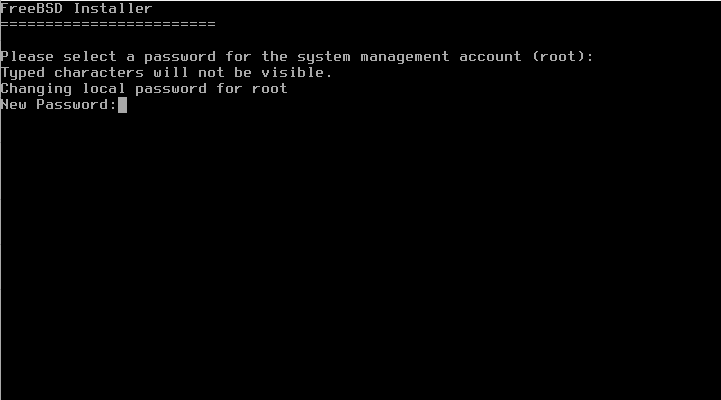

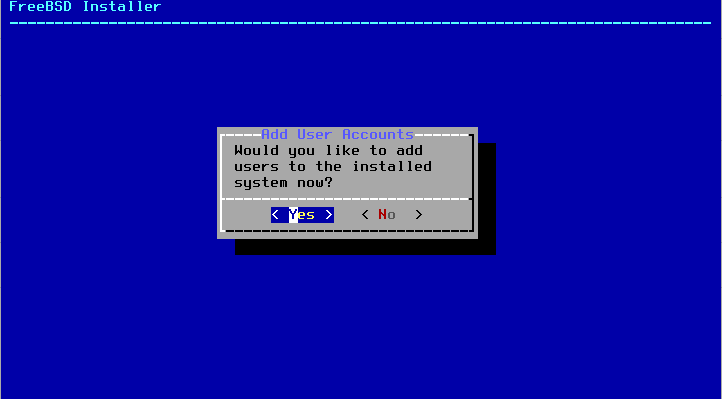

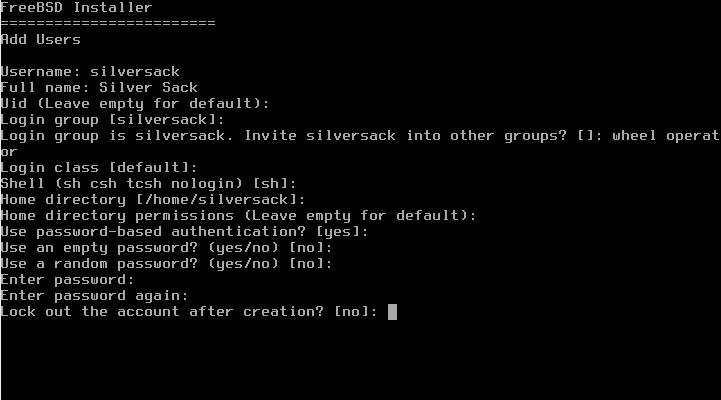

必要な事項の入力を求められるので、順次入力していきます。

入力が終わったら、入力内容が表示され、間違いがないか確認されるので、確認して<yes>[ENTER]を入力します。間違いがあれば、<no>[ENTER]を入力して修正します。Username ログインIDを入力。 Full name ユーザーのフルネームを入力 Uid 入力しない(システム設定に任せる) Login group 入力しない(システム設定に任せる) Invite (ユーザー) into other groups? 「wheel operator」と入力。(wheelとoperatorの間は半角スペース) Login class 入力しない(システム設定に任せる) Shell 入力しない(システム設定に任せる)

(ここら辺好みですが、デスクトップOSとしてセットアップして使うと、ユーザーでコンソールでする作業は殆どないです。)Home directory 入力しない(システム設定に任せる) Home directory permissions 入力しない(システム設定に任せる) Use password-based authentication? 入力しない(システム設定に任せる) Use an empty password? 入力しない(システム設定に任せる) Use a ramdom password? 入力しない(システム設定に任せる) Enter password パスワードを入力。 Enter password again もう一度パスワードを入力。 Lock out the accout after creation? 入力しない(システム設定に任せる)

入力が終わって<yes>[ENTER]を入力すると、「更にユーザーを追加するか」聞かれます。ユーザーの設定が終わっている場合は、<no>[ENTER]を入力してください。補足

ユーザーをwheelグループにInviteするのは結構ポイントです。FreeBSDだとスーパーユーザーしかできないことというのが結構ある(セキュリティ上の理由ですが。)のですが、wheelにInviteしておくと、ログオフすることなくスーパーユーザーになれる(suコマンドが使える、逆にwheelユーザーグループに入れておかないとsuコマンドが使えない)ようになります。インストールとか設定でスーパーユーザーでの作業は結構あるので、これはやっておかないと、結構困ります。

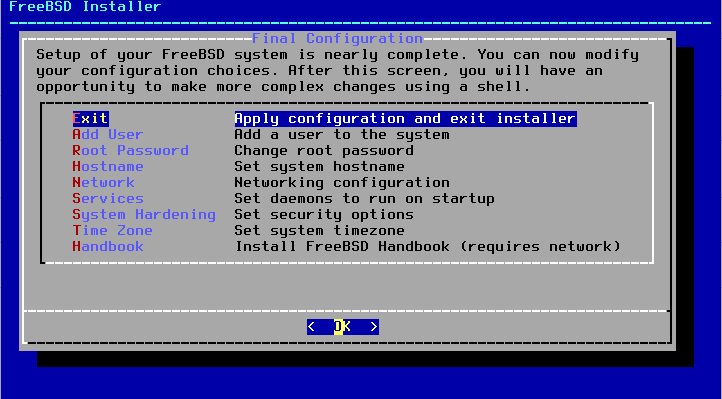

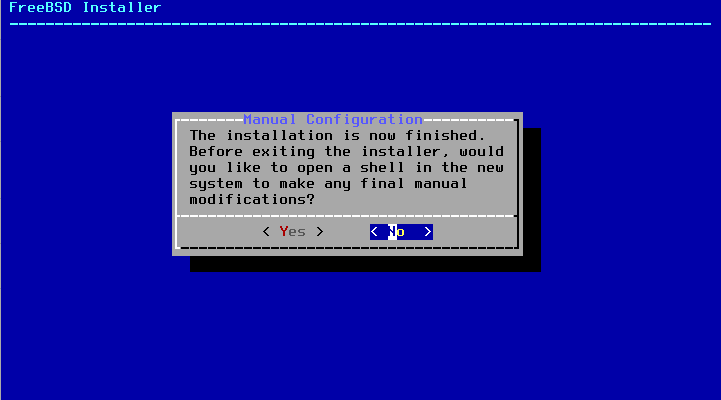

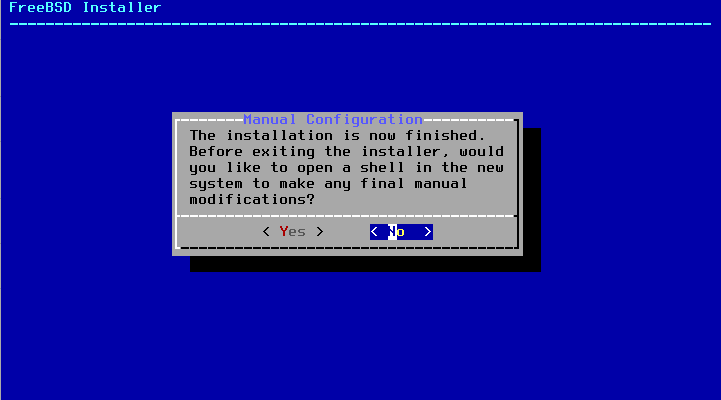

私は、サードパーティの某ブートマネージャーを使用している関係で、インストールしたスライスが起動可能になるように、<Yes>を選択した後、開いたShellで以下のコマンドを入力しています。(インストールするスライスがada0s1の場合)# gpart bootcode -b /boot/boot ada0s1[ENTER]ハードウェア依存の情報

(Dell X300(古い!)にインストールする場合)

/boot/loader.confにを追記する必要があります。hint.agp.1.disabled="1"

hint.drmn.1.disabled="1"

インストールの途中で、入力を求められる情報があって、そのためにインストール前に調べて揃えておかなければいけない情報があります。ここでは、それをまとめておきます。

[その他の情報]

☆「FreeBSDハンドブック」により詳しい情報があります。(第2章 FreeBSD のインストール)

| 今回のセットアップでのバージョン情報 | |

|---|---|

| FreeBSD | 13.3-RELEASE |

(2023年11月25日 記

2024年 3月23日 更新)